蓄電池は元が取れるのか?-多角的な分析と将来性

2025.07.04 住まいの省エネ・光熱費 管理人

「蓄電池は元が取れるのか?」という疑問は、特に電気料金が高騰し、災害への備えが重要視される現代において、多くの方が抱く関心事でしょう。結論から言えば、「使い方や導入環境によって元が取れる可能性は十分にあるが、一概には言えない」というのが実情です。詳細な分析として、以下に様々な側面から蓄電池の経済性について解説していきます。

蓄電池は元が取れるのか? 多角的な分析と将来性

1.蓄電池導入の目的とメリット

蓄電池の経済性を語る上で、まず導入目的を明確にすることが重要です。主な目的としては、以下の点が挙げられます。

* 電気料金の削減(ピークシフト・ピークカット): 昼間の高い電気料金時間帯に電力会社から電気を購入する量を減らし、夜間の安い時間帯に蓄電池に充電した電気を使用することで、電気料金を削減します。

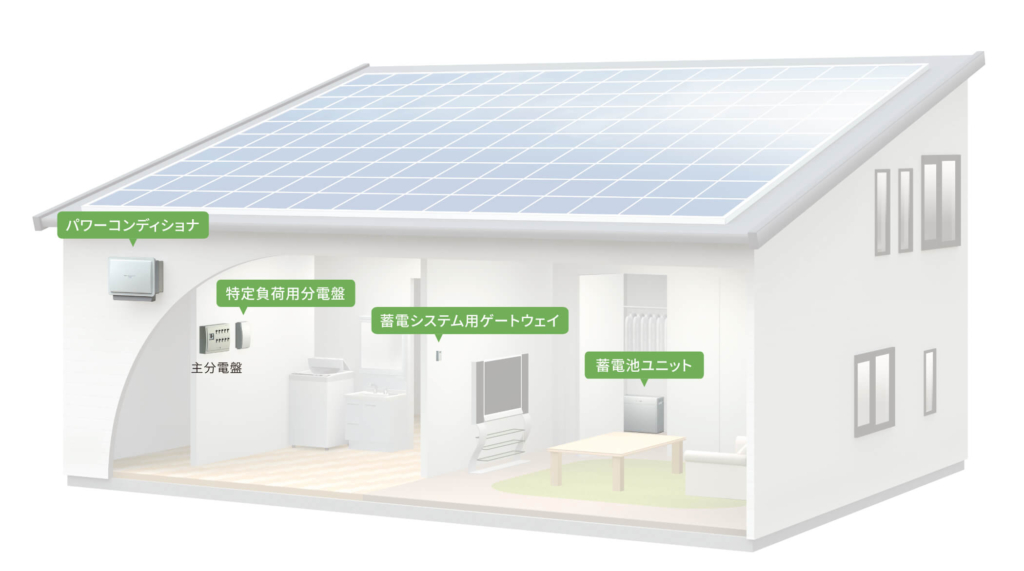

* 再生可能エネルギーの自家消費率向上: 太陽光発電システムと併用することで、発電した電気を自家消費しきれない場合に蓄電池に貯め、必要な時に使うことで売電量を減らし、電力購入量を削減します。FIT制度が終了した後の自家消費型太陽光発電において、特に重要な役割を担います。

* 災害時の非常用電源: 停電時でも蓄電池に貯めた電気を使用できるため、照明や家電製品が使える安心感を提供します。

* 電力系統の安定化への貢献(VPPなど): 将来的には、蓄電池を複数接続し、仮想発電所(VPP)として電力系統の安定化に貢献することで、新たな収益源となる可能性も秘めています。

これらのメリットを享受できる度合いが、元を取れるかどうかに直結します。

2.蓄電池のコストと価格動向

蓄電池導入には、初期費用が大きなハードルとなります。主なコストは以下の通りです。

* 本体価格: 蓄電池の容量や種類(単機能型、ハイブリッド型、全負荷型など)によって大きく変動します。一般的に、容量が大きくなるほど高額になります。

* 工事費用: 設置工事、電気工事、基礎工事などが含まれます。設置場所や既存の電気設備によって変動します。

* その他諸費用: 申請費用、運搬費用などがかかる場合があります。

近年の価格動向としては、リチウムイオン電池の生産量増加や技術革新により、以前に比べて初期費用は下がってきています。しかし、まだ高額であることに変わりはありません。

参考価格(目安):

家庭用蓄電池の価格は、容量やメーカー、種類によって大きく異なりますが、一般的な目安としては以下のようになります。

* 小容量(数kWhクラス): 80万円~150万円程度

* 中容量(5~10kWhクラス): 150万円~250万円程度

* 大容量(10kWh以上クラス): 250万円~400万円以上

ここに工事費用が30万円~50万円程度加わるのが一般的です。もちろん、これはあくまで目安であり、実際の見積もりは個別の条件によって大きく変動します。

3.経済性の試算と回収期間

蓄電池の経済性を試算する際には、以下の要素を考慮する必要があります。

* 初期導入費用: 本体価格+工事費用+その他諸費用

* 電気料金の削減効果:

* ピークシフト効果: 昼間の高い電気料金時間帯の電力購入量を削減できる金額。

* 自家消費率向上効果: 太陽光発電との連携による売電機会損失の低減や、電力購入量の削減額。

* 補助金制度: 国や地方自治体による導入補助金。これが回収期間を大きく左右する要因となります。

* 耐用年数と保証期間: 蓄電池の寿命と保証期間は、製品によって異なります。一般的に10年~15年程度とされていますが、充放電サイクル回数にもよります。

* 将来の電気料金予測: 今後も電気料金が高騰する可能性が高いと仮定すれば、蓄電池導入のメリットは大きくなります。

回収期間の計算例(簡略版)

具体的な数字を当てはめてシミュレーションしてみましょう。

* 初期導入費用: 200万円(工事費込み、補助金なしの場合)

* 年間電気料金削減額: 10万円(月々約8,300円の削減)

この場合、単純計算での回収期間は 200万円 ÷ 10万円/年 = 20年 となります。

しかし、これは非常に単純化した計算であり、実際には以下の要素が大きく影響します。

* 補助金の有無: 例えば、50万円の補助金が出れば、初期費用が150万円となり、回収期間は15年になります。補助金は蓄電池導入の経済性を劇的に向上させるため、必ず確認すべきです。

* 電気料金プラン: オール電化住宅で、昼夜間の料金差が大きいプラン(スマートライフプランなど)を契約している場合、ピークシフトによる削減効果は大きくなります。

* 太陽光発電との連携: 太陽光発電システムを既に導入している、または同時に導入する場合、自家消費率向上によるメリットが大きくなります。特に、FIT制度の買取期間が終了した卒FIT世帯にとっては、売電単価が大幅に下がるため、蓄電池による自家消費は非常に有効な選択肢となります。

* 電気使用量とパターン: 家庭の電気使用量が多いほど、削減額は大きくなる傾向にあります。また、昼間の電力使用量が多い家庭ほど、ピークシフトの効果が出やすくなります。

* 製品の寿命と保証: 蓄電池の寿命が短ければ、回収期間内に故障するリスクも高まります。長期保証がある製品を選ぶことが重要です。

4.元を取るためのポイントと留意点

蓄電池で元を取るためには、いくつかの重要なポイントがあります。

* 補助金制度の活用: 国(SII)や地方自治体(都道府県、市区町村)が実施している補助金制度は、初期費用を大幅に抑えることができるため、必ず活用を検討すべきです。地域によっては、かなり高額な補助金が出る場合があります。

* 電気料金プランの見直し: 蓄電池の特性を最大限に活かすためには、電力会社との契約プランを見直すことが不可欠です。夜間割引のあるプランや、時間帯別料金が設定されているプランに変更することで、より効率的な充放電が可能になります。

* 太陽光発電との併用: 太陽光発電システムと蓄電池を併用することで、発電した電気の自家消費率を最大限に高め、売電収入に頼らずに電力の自給自足を目指すことができます。特に卒FIT世帯にとっては、売電単価が大幅に下がるため、自家消費は経済的なメリットが大きいです。

* 適切な容量選定: 家庭の電力使用量やライフスタイルに合わせた適切な容量の蓄電池を選ぶことが重要です。容量が小さすぎると効果が薄く、大きすぎると初期費用が無駄になります。専門業者に相談し、シミュレーションを行うのが賢明です。

* 長期的な視点: 蓄電池の経済性は、短期的な視点だけでなく、10年、15年といった長期的な視点で考える必要があります。電気料金の高騰リスクや災害への備えという非経済的なメリットも考慮に入れるべきです。

* 信頼できる販売店・施工業者の選定: 蓄電池は高額な買い物であり、長期にわたって使用する設備です。適切な提案、質の高い工事、アフターサービスを提供してくれる信頼できる業者を選ぶことが非常に重要です。複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

* V2H(Vehicle to Home)の検討: 電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)を所有している場合、V2Hシステムを導入することで、車両のバッテリーを家庭用蓄電池として利用できます。これにより、別途蓄電池を購入する費用を抑えつつ、大容量の蓄電能力を得られる可能性があります。ただし、V2Hシステムの導入費用は別途かかります。

5.非経済的なメリットの価値

「元が取れるか」という問いは、経済的な側面ばかりに注目しがちですが、蓄電池には経済的な価値に換算しにくい非経済的なメリットも多数存在します。

* 災害時の安心感: 地震、台風、洪水などの災害による停電時でも、蓄電池があれば電気を使用できる安心感は、金銭では測れない価値があります。特に、情報収集や通信手段の確保、冷蔵庫の維持、医療機器の使用など、生命や生活に直結する電力供給は非常に重要です。

* レジリエンスの向上: 地域全体の電力供給網が寸断されても、自立して電力を確保できる能力(レジリエンス)を高めることができます。

* 環境貢献意識: 再生可能エネルギーの自家消費を促進し、電力会社からの電力購入を減らすことで、CO2排出量削減に貢献できます。環境意識の高い家庭にとっては、これも大きな導入動機となります。

* 生活の質の向上: 停電の心配が減ることで、日々の生活の質が向上します。特に、小さなお子様がいる家庭や、医療機器を使用している方がいる家庭では、その恩恵は計り知れません。

これらの非経済的なメリットは、たとえ経済的な回収期間が多少長くても、導入の価値を大きく高める要因となります。

6.今後の展望と市場動向

蓄電池市場は、今後も技術革新とコストダウンが進むと予想されます。

* EVバッテリーの再利用: 電気自動車(EV)の普及に伴い、使用済みのEVバッテリーを家庭用蓄電池として再利用する「セカンドライフバッテリー」の普及が進む可能性があります。これにより、蓄電池の初期費用がさらに抑えられるかもしれません。

* 全固体電池などの新技術: 現在主流のリチウムイオン電池に代わる、より安全で高性能な全固体電池などの新技術の開発が進んでいます。これにより、蓄電池の性能向上と価格競争がさらに加速する可能性があります。

* スマートグリッドとの連携強化: AIを活用した充放電制御や、電力系統との連携を強化するVPP(仮想発電所)の実用化が進むことで、蓄電池が電力システム全体の安定化に貢献し、新たな収益源を生み出す可能性も出てきます。

* 法整備と補助金の一層の充実: 国策として再生可能エネルギーの導入や災害対策が推進される中で、蓄電池導入への支援策がさらに充実する可能性も考えられます。

これらの動向は、将来的に蓄電池の経済性をさらに向上させる要因となるでしょう。

まとめ

蓄電池が「元が取れるか」どうかは、導入目的、設置環境、電気使用状況、そして何よりも利用できる補助金の有無に大きく左右されます。単なる電気料金の削減だけで回収を試算すると、回収期間が長く、経済的なメリットが薄いと感じるかもしれません。しかし、太陽光発電との併用、災害時の非常用電源としての安心感、そして将来的な電力系統への貢献といった多角的な視点で見れば、その価値は計り知れません。

現時点では、補助金を最大限に活用し、自身の電気使用パターンに合わせた最適なシステムを導入することが、経済的なメリットを享受し、「元を取る」ための最も現実的な道と言えるでしょう。また、今後も電気料金が高止まりする可能性や、自然災害のリスクが増大することを考慮すれば、蓄電池は単なる設備投資ではなく、安心で持続可能な生活を送るための「未来への投資」と捉えることもできます。

導入を検討する際は、複数の専門業者から見積もりを取り、自身のライフスタイルや経済状況に合わせたシミュレーションを綿密に行うことが成功の鍵となります。