『パーソナルエナジー・ポータブルパワー』は命を救えるか?

2025.07.08 医療・福祉・公共 管理人

序論:現代社会における電力の重要性と災害リスク

現代社会において、電力は私たちの生活、経済活動、そして生命維持に不可欠なインフラとなっています。医療機器、通信システム、情報ネットワーク、さらには食料の保存に至るまで、あらゆる側面で電力に依存しており、その供給が途絶えることは甚大な影響をもたらします。地震、台風、豪雨などの自然災害が頻発する日本において、大規模停電は常に現実的な脅威です。2019年の台風15号による千葉県での大規模停電、2018年の北海道胆振東部地震による全域停電など、近年でもその影響の深刻さが浮き彫りになりました。

このような状況下で、停電時における電力供給を確保する手段として、可搬型大容量UPS(無停電電源装置)への関心が高まっています。「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」のような製品は、その名の通り、個人や小規模な施設が自律的に電力を確保するためのソリューションとして注目されています。本稿では、この可搬型大容量UPSが、具体的にどのような状況で「命を救う」可能性を秘めているのか、その多角的な側面から詳細に考察します。

1.医療・介護分野における救命効果

最も直接的に「命を救う」可能性が高いのが、医療・介護分野での活用です。

1.1. 生命維持装置への電力供給

病院や自宅で、人工呼吸器、酸素濃縮器、透析装置、点滴ポンプ、吸引器などの生命維持装置を使用している患者にとって、電力の途絶は直接的な生命の危機に直結します。これらの機器は、短時間の電力中断でさえ患者の容態を急変させる可能性があります。

「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」のような可搬型UPSは、以下のような状況で極めて有効です。

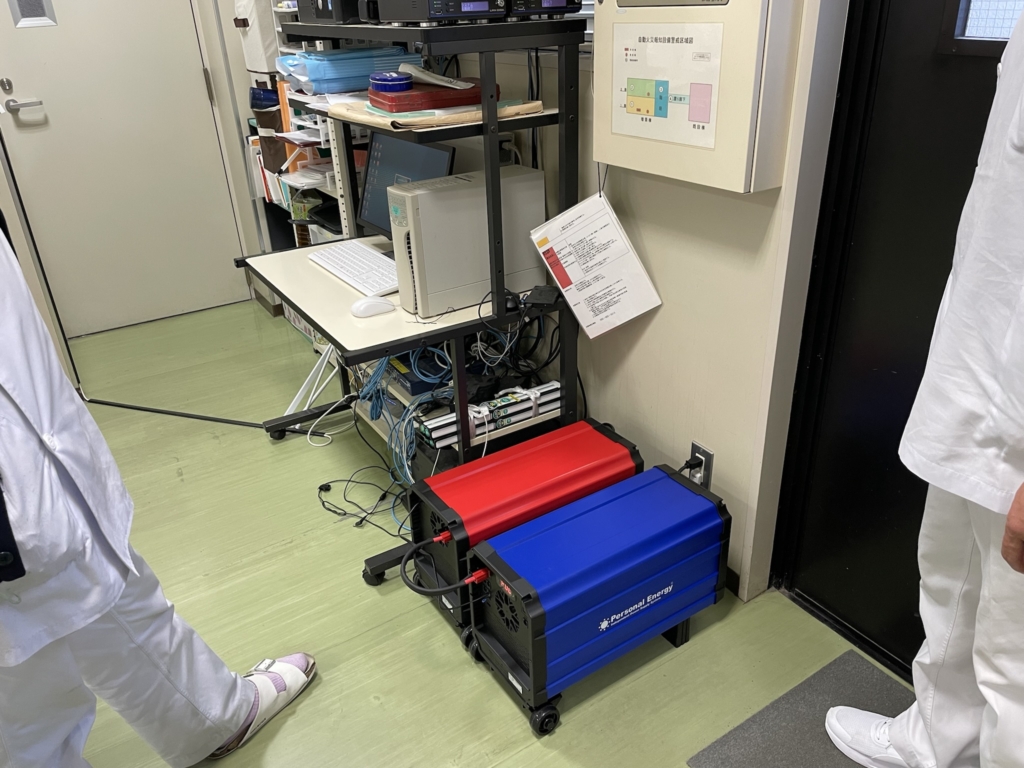

* 病院内の予備電源として: 大規模病院には自家発電装置が備え付けられていますが、小規模なクリニックや診療所、あるいは病院内の特定の部門(ICUや手術室など)において、予期せぬトラブルや自家発電装置の故障時に、瞬時に電力を供給するバックアップとして機能します。特に、内蔵バッテリーにより瞬時に電力を供給できるUPSの特性は、切り替え時間のロスが許されない生命維持装置にとって不可欠です。

* 在宅医療の継続: 自宅で医療機器を使用している患者にとって、停電は深刻な問題です。多くの在宅患者は、家族の介護や医療機関の訪問看護に支えられていますが、災害発生時にはそれらの支援が滞る可能性があります。「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」があれば、外部からの電力供給が途絶えても、医療機器を稼働させ続けることができ、病院への緊急搬送までの時間を稼いだり、場合によっては自宅での治療を継続したりすることが可能になります。これにより、医療機関への負担を軽減しつつ、患者の生命維持をサポートできます。

* 緊急時の医療活動支援: 災害発生時、医療チームが被災地に入り、臨時の救護所を設営する際にも、可搬型UPSは活躍します。心電図モニター、除細動器、簡易手術器具などの医療機器に電力を供給することで、限られた環境下でも応急処置や初期治療を行うことが可能となり、負傷者の救命率向上に貢献します。

1.2. 医薬品の保管・管理

一部の医薬品、特にワクチンやインスリンなどの生物学的製剤は、厳密な温度管理が必要です。停電により冷蔵庫が機能しなくなると、これらの医薬品は効果を失い、廃棄せざるを得なくなります。災害時に慢性疾患を持つ患者や感染症の発生が懸念される状況下で、医薬品の供給が滞ることは、間接的に命に関わる問題となります。可搬型UPSは、医薬品冷蔵庫への電力供給を継続することで、薬剤の品質を保ち、患者が必要な治療を受けられるよう支援します。

2.情報・通信インフラの維持による救命効果

災害時において、情報と通信は生命線となります。

2.1. 緊急連絡手段の確保

スマートフォンや携帯電話は、現代において最も普及した緊急連絡手段です。しかし、停電により基地局が機能しなくなったり、スマートフォンの充電が切れたりすると、外部との連絡が途絶えてしまいます。「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」は、スマートフォンの充電はもちろん、Wi-Fiルーターや衛星通信機器、非常用ラジオなどへの電力供給も可能です。これにより、被災状況の共有、安否確認、救援要請、そして災害情報の収集といった、生存に不可欠な情報交換を可能にします。特に、孤立した地域においては、外部との唯一の連絡手段となる可能性もあり、救助活動を迅速化させる上で極めて重要です。

2.2. 防災情報の入手

テレビ、ラジオ、インターネットなどを通じた防災情報は、避難行動や災害対策を適切に行う上で不可欠です。停電下ではこれらの情報源へのアクセスが困難になります。「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」があれば、テレビやラジオ、パソコンを稼働させ、正確な災害情報を継続的に入手することができます。誤った情報や情報不足は、パニックを引き起こしたり、適切な避難行動を妨げたりする可能性があり、結果的に命を危険に晒すことにつながります。

3.生活インフラの維持による間接的な救命効果

直接的な生命維持装置への電力供給だけでなく、生活インフラの維持も間接的に救命効果をもたらします。

3.1. 照明の確保と防犯・安全確保

夜間の停電は、足元の危険や転倒のリスクを高めるだけでなく、心理的な不安や犯罪のリスクも増加させます。特に高齢者や小さな子供がいる家庭では、暗闇での生活は極めて困難です。「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」を用いてLED照明や非常灯を点灯させることで、避難経路の確保、転倒防止、夜間の安全確保に貢献します。また、照明があることで、心理的な安心感も得られ、パニックの発生を抑制する効果も期待できます。

3.2. 調理・暖房・冷房の確保

災害の種類によっては、調理や暖房、冷房の確保が生命に関わることがあります。

* 調理: 長期停電では、備蓄食料を温めたり、ミルクを調乳したりすることが困難になります。電気ポットやIHコンロ(消費電力に注意が必要)に電力を供給できれば、温かい食事や飲み物を提供でき、栄養状態の悪化や体力の低下を防ぎます。

* 暖房・冷房: 極端な気温下での停電は、熱中症や低体温症のリスクを高めます。特に、夏季の高齢者や乳幼児、冬季の被災者にとって、空調の確保は命に関わる問題です。電気毛布や小型の電気ストーブ、扇風機など、消費電力の低い暖房・冷房器具であれば、「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」からの電力供給で、これらのリスクを軽減できる可能性があります。

3.3. 衛生環境の維持

停電は、水洗トイレやポンプ式の給水システムにも影響を与えます。衛生環境の悪化は、感染症のリスクを高め、間接的に健康被害や生命の危険につながる可能性があります。小型のウォーターポンプや、携帯電話の充電による情報収集を通じて、給水情報を得たり、衛生的な環境を保つための情報共有を行ったりすることも、間接的な救命効果に繋がります。

4.救助・復旧活動の支援

可搬型UPSは、一般家庭だけでなく、救助・復旧活動を行う現場でもその真価を発揮します。

* 電動工具への電力供給: 災害現場では、がれきの撤去や倒壊した家屋からの救出作業において、電動のこぎりやドリルなどの電動工具が必要不可欠です。ガソリン発電機が使用できない状況や、より静かで排ガスのない電源が必要な場合に、可搬型UPSは重要な電力源となります。

* ドローンなどの充電: 近年、災害状況の把握や行方不明者の捜索にドローンが活用されています。ドローンの充電は、現場での迅速な情報収集に直結し、救助活動の効率を大幅に向上させます。

* 通信機器の中継拠点: 広範囲で通信網が途絶した場合、可搬型UPSを電源とした簡易的な中継拠点を設けることで、救助隊員間の連絡や被災地からの情報発信を可能にします。

5.「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」の特性と救命効果の最大化

「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」のような可搬型大容量UPSが、その救命効果を最大限に発揮するためには、いくつかの特性が重要となります。

* 大容量であること: 長時間の停電に対応するためには、十分なバッテリー容量が必要です。特に生命維持装置や冷蔵庫など、継続的な電力供給が必要な機器を動かすためには、数kWh以上の容量が望ましいでしょう。

* 高出力であること: 複数の機器を同時に動かしたり、消費電力の大きい機器(電子レンジや一部の医療機器など)を動かすためには、高い定格出力が必要です。

* AC出力(正弦波)対応: 精密な医療機器や家電製品は、安定した正弦波の電力を必要とします。歪みのないきれいな波形を出力できる製品であることは、機器の故障を防ぎ、安定稼働を保証する上で不可欠です。

* 高い安全性と信頼性: バッテリーの安全性(過充電、過放電保護など)はもちろん、製品自体の耐久性も重要です。災害現場のような過酷な環境下でも安定して動作することが求められます。

* ポータビリティ: 「可搬型」であることから、持ち運びやすさも重要な要素です。重量やサイズ、持ち手の有無などが使い勝手を左右します。

* 充電方法の多様性: ACコンセントからの充電だけでなく、ソーラーパネルからの充電に対応していると、長期的な停電や外部からの電力供給が困難な状況でも、自律的な電力確保が可能となり、より救命効果を高めます。

6.課題と限界

一方で、可搬型大容量UPSの導入には課題と限界も存在します。

* 導入コスト: 大容量・高出力の製品ほど高価であり、一般家庭での導入には経済的な負担が伴います。

* 事前の計画と準備: どのような機器に、どれくらいの時間電力を供給したいのかを事前に把握し、それに見合った容量の製品を選ぶ必要があります。また、操作方法の習熟や、定期的な点検・充電も不可欠です。

* 継続的な供給能力の限界: どんなに大容量であっても、内蔵バッテリーに頼る以上、いつかは電力が枯渇します。ソーラーパネルによる充電など、継続的な電力補充手段の確保が重要になります。

* 緊急時の使用判断: 医療機器など、使用を誤ると危険な機器への電力供給は、専門知識や適切な判断が必要です。

結論:危機管理における重要なピース

可搬型大容量UPS「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」は、単なる便利な家電製品ではありません。それは、大規模災害時の「電力空白地帯」における生命維持、情報確保、生活継続のための重要なピースとなり得るものです。生命維持装置の稼働継続、緊急連絡手段の確保、医薬品の品質維持、適切な防災情報の入手、そして衛生的な生活環境の維持といった多岐にわたる側面から、直接的・間接的に「命を救う」可能性を秘めています。

もちろん、一台のUPSが全ての問題を解決する万能薬ではありません。しかし、各家庭や地域、そして医療・介護施設が、災害対策の一環としてこのような製品を導入し、適切な準備と運用を行うことで、大規模停電下においても、多くの人々の命と健康を守り、社会機能を維持する上で極めて重要な役割を果たすことができるでしょう。

「パーソナルエナジー・ポータブルパワー」は、私たちが電力に依存する現代社会において、不測の事態に備えるためのレジリエンス(回復力)を高める、まさに「命を救う」ための投資と言えるのではないでしょうか。