ポータブル電源の選び方|事故データと安全基準で賢く選ぶ

2025.09.22 技術解説・コラム 管理人

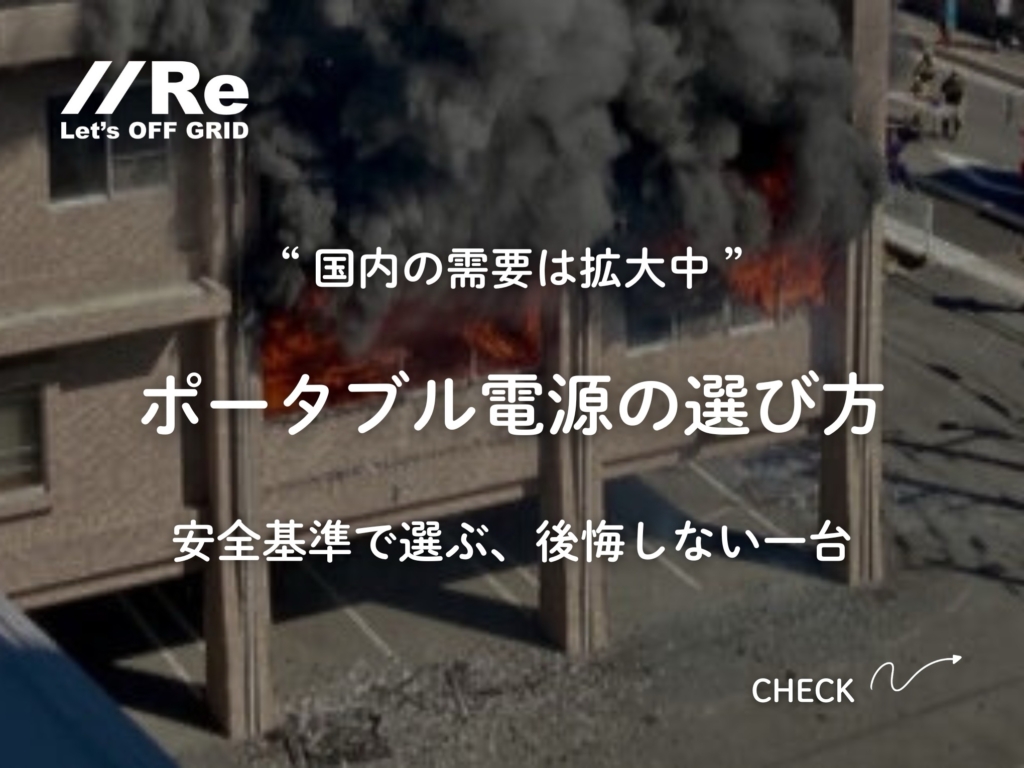

ポータブル電源の選び方|事故データと対処法、用途で分けて“安全と費用対効果”を両立

要点サマリー(目次)

- 市場動向(なぜ今、必要か)

- 事故・火災データ(事実ベース)

- 危険性の正体(どこで危ない?)

- 対処法(買う前・使う時・保管のチェックリスト)

- 容量と出力の目安(“足りる/足りない”を可視化)

- おすすめ:固体電池「YOSHINO」を推す理由

- まとめ(“費用対効果”の観点で)

市場動向(なぜ今、必要か)

災害対策・在宅ワーク・アウトドアの広がりで、ポータブル電源の選択肢はこの数年で一気に増えました。容量(Wh)や出力(W)、充電スピード、ソーラー入力、静音性、重量…とチェック項目が多いぶん、数字だけで選びやすいのも事実です。だからこそ最初に見るべきは、安全の土台(セル化学・BMS・放熱・保証)と、用途の切り分け(一般用途/重要負荷の分離)。遠回りに見えて、これが最短ルートです。なお市場の伸びは民間調査でも年率数%の推計が並びます(本文末「参考リンク」参照)。

関連記事:ポータブル電源の火災事例と教訓(糸島市火災) / 固体電池YOSHINOレビュー|停電対策と活用

事故・火災データ(事実ベース)

- NITE統計:2020〜2024年の「リチウムイオン電池搭載製品」事故は約1,860件、うち約85%が火災。夏に増えがちという季節傾向も確認できます。

- ポータブル電源に限定:過去10年で約92件、危害程度III以上が約84%と重め。エネルギー量が大きいぶん、設計と使い方の両輪が重要です。

具体的な引き金は、高温環境での充電や車内放置、水濡れ後の再使用、非純正ケーブルの誤接続、過大負荷・密閉空間での使用など。なかでも「高温放置 × 充電中」は最悪の組み合わせなので、まずここを断ちましょう。

危険性の正体(どこで危ない?)

制度の盲点を知る

- 本体はPSE(電気用品安全法)の対象外。だからこそ、第三者認証や業界ルールで安全を担保する発想が大切です。

- 経産省「安全性要求事項(中間とりまとめ)」に沿った表示・注意喚起・試験体制かを確認。

- Sマークの追加基準(ポータブル電源向け)が整備済み。認証の有無や試験範囲は重要な見極め材料です。

- 業界団体(JPPSA)も発足し、ルール整備が進行中。“表示や注意喚起の質”にも注目しましょう。

法律・基準でのNG例

- 屋内配線への直結はNG。法令・基準上の要件に抵触する恐れがあり、素人施工は絶対に避けるべきです。

- 複数台連結は、消防法や保安基準の適合確認が必要な場合があります。自己判断の改造・結線は禁止です。

まとめると、カタログの数値(Whやポート数)だけでは安全は判断できません。認証・表示・試験体制という“見えにくい品質”を見ることが、安全と長寿命への近道です。

対処法(買う前・使う時・保管のチェックリスト)

買う前

- 基準・認証:Sマーク(追加基準)や、経産省「安全性要求事項」に沿った表示・試験の明記。

- 安全設計:固体電池/リン酸鉄など熱安定性の高いセル+BMS(過充電・過放電・過温・短絡保護)+放熱構造。

- 信頼性:メーカー実体、保証(目安2〜5年)、サポート、防水防塵(IP)、交換部品の入手性。

- 適合:使う機器の定格/起動電力、使用時間、温度条件を事前に棚卸し。

使う時

- 夏は要注意:高温放置×充電中を避ける(車内・直射日光下はNG)。

- 水濡れ後は使用中止:見た目が乾いても内部損傷の恐れ。必ず点検・相談へ。

- 配線・ケーブル:指定ケーブル・極性・許容電流を厳守。マルチタップの乱用は避ける。

- 禁止事項:屋内配線直結・素人施工・自己改造は行わない。

保管・廃棄

- 長期保管:残量40〜60%・陰干し・数カ月おきの点検充電。

- 異常兆候:膨らみ・異臭・異常発熱があれば即停止し、メーカー/自治体窓口へ。

容量と出力の目安(“足りる/足りない”を可視化)

基本式

連続運転時間 ≒ 容量(Wh) × 実効効率(目安0.8) ÷ 機器の消費電力(W)

(例)400Wh × 0.8 ÷ 100W ≒ 約3.2時間

設計の着眼点

- 出力:定格Wと瞬間最大W(起動電力)を確認。モーター負荷は起動時に大きく跳ねます。

- 同時使用:同時利用台数・合計Wを見積もる(“常時”と“瞬間”を分けて考える)。

- 力率:機器の取説要件に従う。力率が低いと体感の運転時間が短くなることがあります。

- 温度:低温時は出力・容量が落ちやすいので、使用温度範囲を事前確認。

おすすめ:固体電池「YOSHINO」を推す理由

- 熱に強い:固体電池の特性を活かし、発熱リスクを抑えやすい設計。

- 長寿命:公称で充放電4,000回で容量80%維持クラスのモデルも。結果的に総保有コストを下げやすい。

- 安心の保証:最大5年保証(機種による)。長期運用の不安を軽減。

- 役割分担に最適:照明・通信・モバイルなどの非クリティカル負荷を担当し、主系の稼働時間を延命。

注意:在宅の医療機器をYOSHINOに接続して使うことは不可です。医療機器は必ず機器メーカーの外部電源要件に従ってください。

まとめ(“費用対効果”の観点で)

数字の大きさよりも、まずは安全設計と適合性。制度の盲点(本体はPSE対象外)を前提に、Sマーク追加基準や経産省「安全性要求事項」に沿った表示・試験体制を確認しましょう。運用面では、夏場の高温 × 充電中を避ける、屋内配線直結や素人施工は絶対しないなど、基本を徹底するだけでもリスクは大きく下げられます。

一般用途は固体電池YOSHINOのような“基準機”で十分に安全・長寿命が狙えます。一方、在宅の医療機器や通信コアなどの極めて重要で不可欠なシステムは、一般的なポータブル電源には接続不可。主電源の考え方は別カテゴリになります。詳しくは社内ページ(可搬型大容量UPS「パーソナルエナジー・ポータブル」)で設計思想をご確認ください。

関連記事

参考リンク(外部)

- 【市場データ|推計】IMARC Group:Japan Portable Generator Market(近接領域・参考)

https://www.imarcgroup.com/japan-portable-generator-market - 【市場データ|推計】Allied Market Research:Japan Portable Power Station Market(〜2030)

https://www.alliedmarketresearch.com/japan-portable-power-station-market-A14964 - 【市場データ|推計】KD Market Insights:Japan Portable Power Station Market(〜2032)

https://www.kdmarketinsights.com/reports/japan-portable-power-station-market/7597 - 【市場データ|推計】Spherical Insights:Japan Portable Power Station Market(〜2032)

https://www.sphericalinsights.com/reports/japan-portable-power-station-market - 【NITE】夏季の事故増加・リチウムイオン電池製品の注意喚起(統計/PDFあり)

https://www.nite.go.jp/jiko/chuikanki/press/2025fy/prs250626.html - 【NITE 年報】事故情報解析報告書(ポータブル電源:過去10年の事故件数・重度割合)

https://www.nite.go.jp/data/000155818.pdf - 【記事】PC Watch:NITE報告のダイジェスト

https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1643631.html - 【経済産業省】ポータブル電源の安全性要求事項(中間とりまとめ)

https://www.meti.go.jp/product_safety/consumer/system/potaburu-denngenn-youkyuu.html - 【JQA】Sマーク追加基準(第三者認証の参考)

https://www.jqa.jp/service_list/safety/topics/topics_safety_594.html - 【力率の基礎】中部電力ミライズ

https://miraiz.chuden.co.jp/faq/faq_detail.html?category_id=50073&faq_id=8104&page_id=50000 - 【YOSHINO 仕様】B1200 SST / B2000 SST(サイクル寿命・保証)

https://www.yoshinopower.co.jp/products/b1200-sst / https://www.yoshinopower.co.jp/products/yoshino-power-b2000-sst

当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。

All rights reserved.Unauthorized dupliation is a violation of applicable laws.

- Copyright 2014- Re Co.,Ltd. all rights reserved -