日帰り外科手術|災害・停電でも“通信と手術”を止めないUPS設計

2025.10.13 医療・福祉・公共 管理人

日帰り外科手術|災害・停電でも“通信と手術”を止めないUPS設計

「一瞬の停電でも切れない通信」と「予定通りに進む手術」。その両方を、持ち運びできる大容量の無停電電源装置(UPS)でひとまとめに守る設計です。主役は可搬型大容量UPS「パーソナルエナジー・ポータブル」。部屋や階数が変わっても、電気の質を変えずに持ち運べます。

関連記事:「停電・断線でも通信を止めないクリニックのつくり方」(本記事に統合)

この記事でお伝えしたいこと

対象は眼科や美容外科・皮膚科などの日帰り外科手術を行っているクリニックです。ここでは、災害や停電があっても「通信」と「手術」を止めないための現実的な方法を、できるだけ専門用語を使わずにまとめました。ポイントはただ1つ。「通信の機器」と「手術用途機器」を、ひとつの“守る塊”としてまとめ、持ち運びできる電源で守ることです。

「回線が落ちた」「一瞬照明がチラついた」「ルーターが再起動して電子カルテや画像が見えない」──現場では、“ほんの数秒”が診療と評価の差になります。だからこそ、場所に縛られない電源で、診療の核心をまとめて守る。これが、可搬型大容量UPS「パーソナルエナジー・ポータブル」の設計思想です。

“通信”と“手術”をまとめて守るメリット

① 予定外の中断を最小化

通信機器と手術まわりをひとつの“守る塊”にまとめると、部屋替えやレイアウト変更、或いはクリニックの移転があっても同じ環境を再現できます。結果として、手術のキャンセルや診療遅延の可能性が下がります。

② 導入と運用がシンプル

可搬型のため原則工事が不要(Starlinkなどの通信系の工事は別途必要)。普段使いの導線や台車の置き場を決めるだけで、スタッフが理解しやすい運用に落とし込めます。トラブル時も「まず“守る塊”を確認」で意思決定が早くなります。

③ 夜間や計画停電にも対応しやすい

必要な時間に合わせて後からバッテリーを足せるため、短時間の瞬断対策から、夜間帯を見据えた長時間対策まで段階的に拡張できます。通知は見守りPCにメールで通知。

④ 断線時のバックアップ回線(任意)

光/ケーブルの物理断線に備え、衛星インターネット(Starlink等)を“守る塊”に同居させる設計も可能です。 二系統の回線を用意して自動切替にしておくと、院内ネットと電子カルテの接続継続性を高められます。 ※回線契約・設置は別途。詳細の構成図は営業資料で個別にご提示します。

「パーソナルエナジー・ポータブル」の6つの強み

① 高品質の電気を“持ち運べる”

どの部屋でも同じ高品質の電気で使えるのが強みです。手術の機器も通信機器も、一緒に安定して動くように整えられます。つまり、“場所”ではなく“診療の核”を守れるという考え方です。

② 可搬型で工事が原則不要(Starlinkなどの通信系の工事は別途必要)

人が押して移動できるサイズ感。床荷重やレイアウトの制約を受けにくく、既設の部屋にも導入しやすい。休診日を増やさずに導入しやすいのが魅力です。

③ 必要な“時間”をあとから足せる

本体に増設バッテリーを継ぎ足すイメージで、最大で約50kWh相当まで拡張できます。手術枠の長さや夜間帯、計画停電など、現場の運用に合わせて時間を調整できます。

④ 機器の立ち上げ順と分け方を“現場に合わせて”設計

立ち上げ時に電気を多く使う機器は、順番を決めて少しずつ入れると安定します。難しい言い方を避ければ、「ひとつずつ」「落ち着いて」の設計。通信・IT・医療機器が混在しても、乱れない落ち着いた電気でまとめられます。

⑤ リチウムを使わない安心感(AGMバッテリー)+取り扱いのしやすさ

リチウム系ではなく航空機用途に開発されたAGM(密閉型鉛バッテリー)を採用。発熱や取り扱いの心配が相対的に小さいという安心感に加え、院内承認や輸送のハードルを下げやすい設計です。※IATAの特別規定A67など、条件を満たす非流動型バッテリーは「非危険物扱い」の取り扱いが可能。

⑥ 外部からの“補給”がしやすい

非常時は、太陽光パネル・発電機・車載シガーソケットなど状況に合わせて電気を補給しながら運用できます。停電を検知したら見守りPCにメールで通知。

チェックポイント|見るべき指標

手術枠の稼働

- 瞬間的な電気の途切れや通信断によるキャンセル率をどれだけ下げられるか

- 術式ごとの最大許容停止時間を院内ルールとして明文化できるか

通信の継続

- 電子カルテや院内ネットの“途切れない率”(継続率)

- 復旧時間と夜間オンコールの負担をどこまで減らせるか

評判・再来

- 「通信不全」「手術延期」由来のクレームをどれだけ抑えられるか

- 口コミや紹介に与える影響(安心感・説明責任のしやすさ)

費用対効果

- 止めない時間 × 影響患者数 × 守れる売上/評判で試算

- 最小構成→増設で“時間を積む”段階導入ができるか

ご提案パターン(S/M/L)|まずは“最低限”から

S:通信の塊をまず守る

- 対象:電子カルテ用PC・保存機器、ONU、ルーター、スイッチ、電話、院内Wi-Fi

- 狙い:「診療を続けられる最低限」を固める(まず通信を落とさない)

M:S+手術まわり(軽めの負荷)

- 対象:Sに加え、顕微鏡まわり・小型吸引など(電源投入の順番を決めて安定化)

- 狙い:小〜中程度の術式まで“守る塊”を決める

L:M+長時間(夜間帯/計画停電に備える)

- 対象:増設バッテリーを追加し、夜間帯や計画停電にも備える。必要に応じて太陽光パネル・発電機・車載シガーソケットから補給

- 狙い:長期戦で粘り勝ちできる運用へ

導入コストの考え方

メーカー希望小売価格:本体 230万円(税別)<HPP:赤×1・HBB:青×1>。周辺機器・設置・増設バッテリー(1.02kWh単位)は守りたいご要望により個別見積となります。

- S目安:本体+必要最小限の周辺

- M目安:本体+中容量(例:〜約10kWh)

- L目安:本体+大容量(例:〜約30kWh以上)

※実際の構成・対応時間は機器と診療の要件、ご予算に合わせて設計します。

導入までの流れ(短期で進めるために)

- 現状ヒアリング:対象機器、必要時間、部屋数、夜間体制、ご予算を確認(オンライン可)

- “守る塊”の決定:まずS(通信)を固め、M・Lは段階的に(費用対効果を見ながら)

- 配線・順番の設計:電源投入順、負荷の分け方、台車設計、動線の確認

- 試運転・通電テスト:停電の模擬、通知メールの動作確認、夜間体制の確認

- 運用ルール化:誰が・いつ・何をするか(当直/オンコール含む)を紙とデータで整備

- 増設の見通し:手術枠の長さに合わせて“時間を積む”計画を用意

よくあるつまずき(回避のポイント)

「通信は守れたが、手術が守れていない」

通信と手術を別々に考えると、部屋替えのたびに“守れない穴”が生まれます。同じ台車・同じ“守る塊”にまとめることで、レイアウト変更や一時的な機器追加にも強くなります。

「電源はあるのに、順番でつまずく」

立ち上げ時に電気を多く使う機器は、順番を決めてひとつずつ。スイッチの入れ方だけで安定性が大きく変わります。付箋一枚の運用ルールでも効果は大きいです。

「夜間・休日の通知が届かない」

見守りPCにメールで通知するだけでも初動が変わります。まずは“仕組み”から始めるのが近道です。

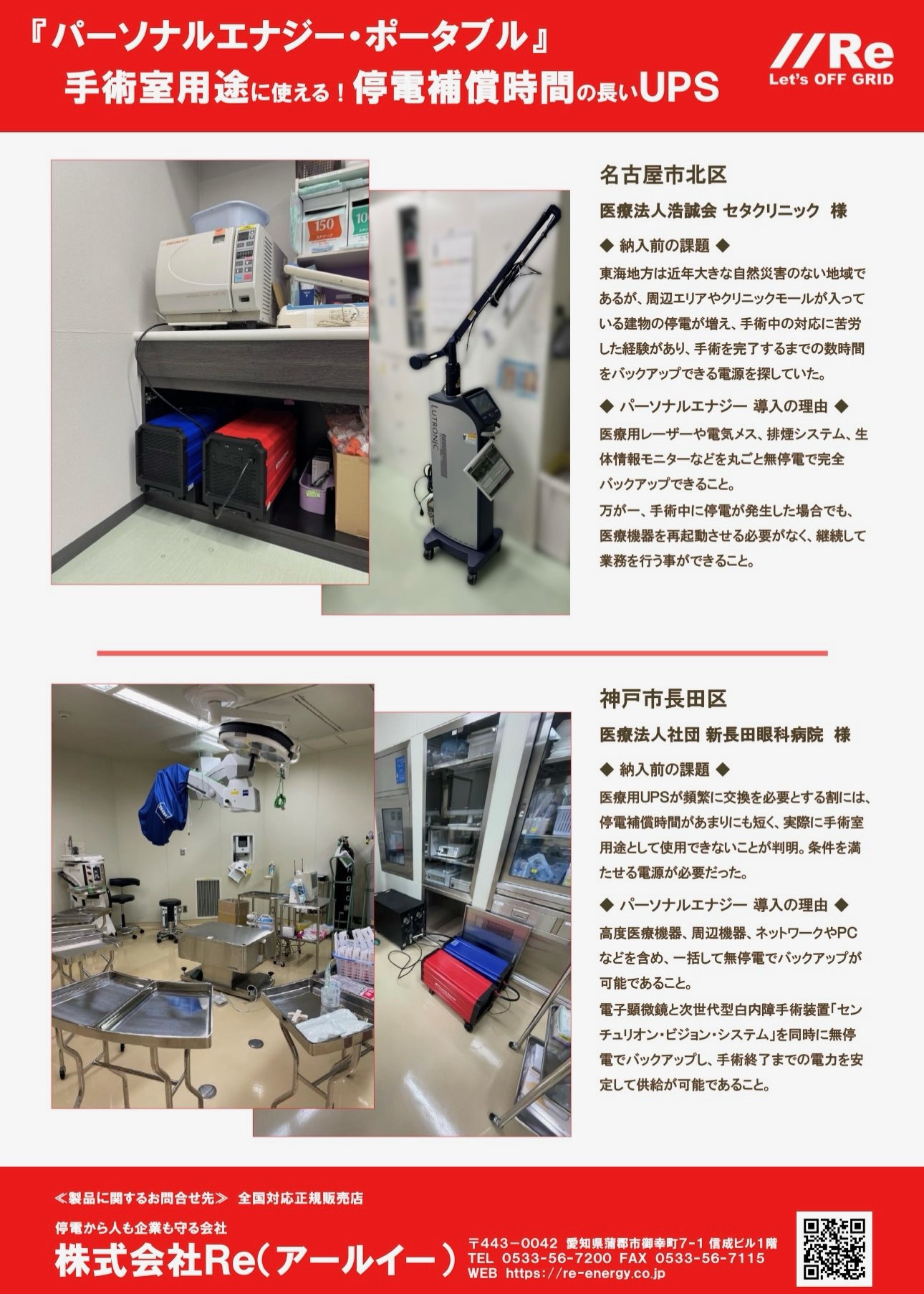

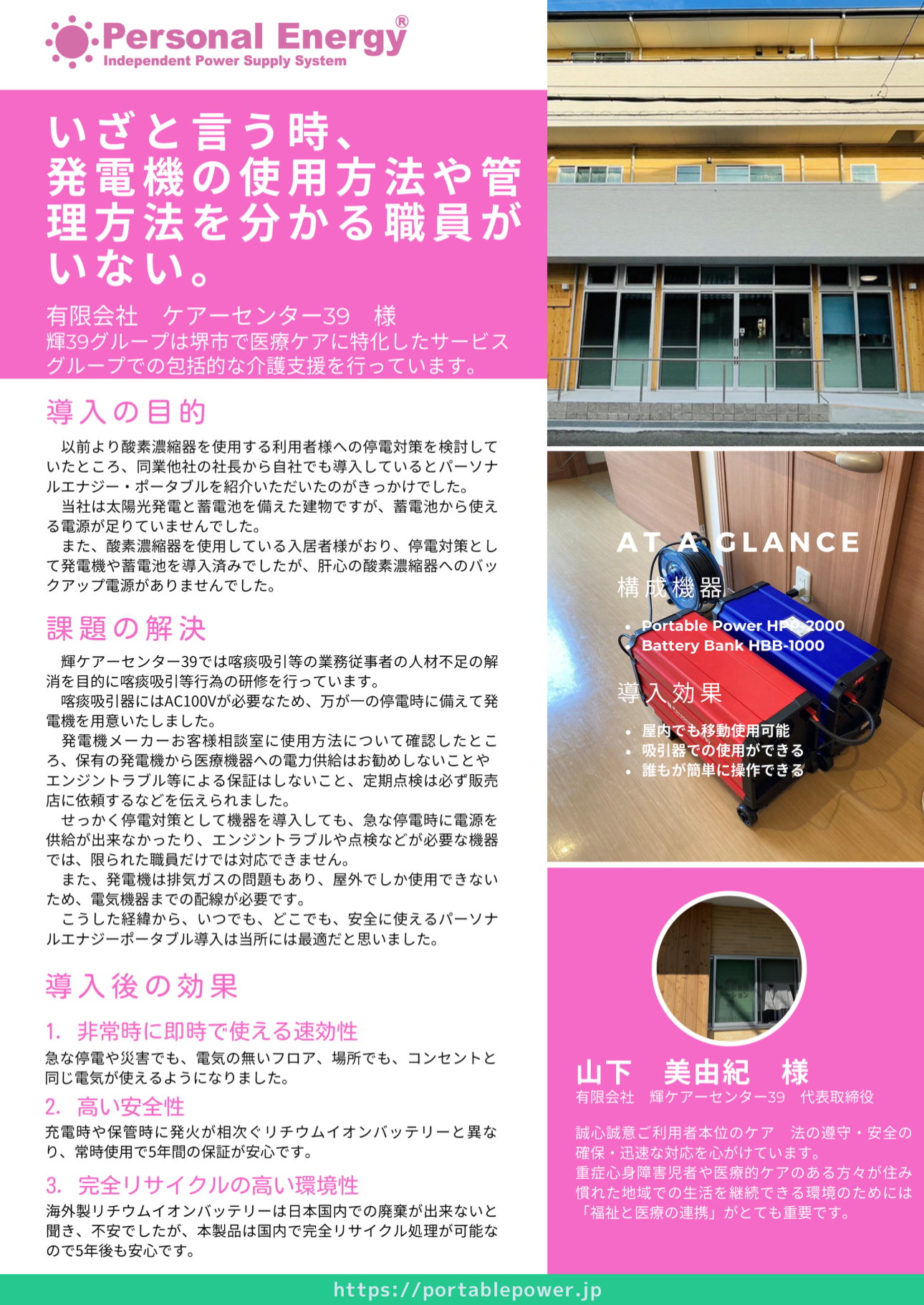

導入事例

- その他:大手自動車工場(愛知)/大手証券取引トレーディングPC(いずれも匿名)

子供たちのために

——次の世代に、胸を張って渡せるエネルギーを。

外部参考資料

- 厚生労働省「医療機関(災害拠点病院以外)におけるBCP作成指針・作成の手引き」:PDF

- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン(第6.0版)」:PDF

- IATA「非流動型バッテリーの扱い(特別規定A67の概要)」:PDF ※運用時は必ず最新の正式規程をご確認ください。

よくある質問

Q1. 医療機器の電源の条件は満たせますか?

A. 機器の仕様に合わせて電源の立ち上げ順・分け方・必要時間を設計します。対象機器(型番)と必要時間をご提示ください。

Q2. バッテリーはどのくらい増やせますか?

A. 本体に対して、1.02kWhのモジュールを最大49台まで追加できます(合計で約50kWh相当)。手術枠の長さに合わせて“時間を積む”運用が可能です。

Q3. 遠隔での見守りや自動通知はできますか?

A. 通知は見守りPCにメールで通知します。

Q4. 既存の据置UPSとはどう使い分けますか?

A. 据置UPSは“場所”を守るベースとして有効です。可搬型の「パーソナルエナジー・ポータブル」は、“動線”と“時間”を足して、止めない範囲を広げる役割です。

当サイトの内容、テキスト、画像等の無断転載・無断使用を固く禁じます。

また、まとめサイト等への引用を厳禁いたします。

All rights reserved.Unauthorized dupliation is a violation of applicable laws.

- Copyright 2014- Re Co.,Ltd. all rights reserved -